С.Л.Каганович

Как я знакомилась со своей исторической родиной

После того как моя 22-летняя дочь проехала автостопом по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки – Стокгольм – Копенгаген - Амстердам – Париж и обратно и вылила на меня море восторгов и впечатлений, мне тоже очень захотелось попутешествовать. Ну, что же это такое, - думала я, - она в свои 22 видела уже больше, чем я в свои …десят…

С чего начать мне? – конечно же, с Израиля! Во-первых, интересно (дочь и там уже побывала по программе Гилеля и тоже приехала впечатленная). Во-вторых, там много родни и друзей, а значит, - помогут, соломки подстелют, если что. Ну, и вообще – историческая родина!

Выяснила, что оптимальное время – золотая осень: купаться еще можно, сгореть уже нельзя. Вперед – оформлять визу! Следуя мудрым советам, обнаруженным в Интернете, решила на всякий случай – чтобы не было проблем с визой - заручиться доказательствами своего еврейства. Еще со времени оформления документов дочери помнила, что у меня это непросто: дело в том, что в моем свидетельстве о рождении почему-то, в отличие от всех нормальных людей, не обозначена национальность родителей (что важно в данном случае – матери). Видимо, в ташкентском ЗАГСе уже в 1944 г. решили признавать лишь единую советскую национальность… А в современном российском паспорте, как известно, пресловутый 5-й пункт тоже отсутствует. Есть, правда, паспорт гражданки Узбекистана (который по идее, получив российское гражданство, нужно было сдать в посольство Узбекистана в Москве), где национальность – имеется, но оформлять в России израильскую визу по недействительному узбекскому паспорту вряд ли возможно и разумно. Единственный документ, где моя национальность обозначена, - чудом сохранившийся со студенческих времен военный билет. Но вряд ли этого достаточно. Тем более, что нужно-то доказать национальность матери! Фамилия которой, между прочим, - Саксонова! Вызывает некоторые подозрения. Ну, с этим у меня все в порядке, - наивно подумала я: когда проходили эту эпопею по первому кругу (для дочери), доказательства подсобрали. Во-первых, - все тот же узбекский паспорт мамы (он тоже сохранился). А во-вторых, - гвоздь программы! – ксерокопированный ташкентскими друзьями в архиве мамин личный листок учета кадров, заполненный в 1945 г. (когда своим еврейством хвастаться было как-то не принято), где черным по белому отчетливым маминым почерком выведено «еврейка». Но вот незадача! Мама – еврейка Саксонова, но я-то – Каганович (по папе)! А все в том же злосчастном свидетельстве о рождении фамилия матери, как выяснилось, выцвела начисто! Перерыв весь домашний архив (чего там только не обнаружила – вплоть до трудового листка, заполненного еще до революции 1917 г. моим дедушкой), нахожу ценную бумажку – выписку из роддома о том, что я родилась («живая»!) 31 января 1944 г. (что, слава Б-гу, совпадает с записью в свидетельстве о рождении), издала первый крик сразу и самостоятельно и что – самое главное – моя мать – Саксонова Мирра Марковна.

Вооружившись ворохом ксерокопий всех этих сверхценных бумаг и бумажек, я намечаю подходящий срок поездки (ведь работа же!) и начинаю продвигаться к желанной цели.

Почему-то Б-г долго испытывал меня на твердость желания попасть в Израиль. Вряд ли стоит подробно описывать, как я пыталась оформить визу через какую-нибудь турфирму, но оказалось, что это и долго, и дорого. Как я оформляла страховку: какая-то умная голова подсказала, что сделать это лучше заранее, еще в Новгороде, и я послушно бегала в поисках подходящей страховой компании, а потом оказалось, что это можно было сделать без всяких проблем прямо при входе в израильское посольство. Как я добывала билет в Москву (почему-то по законам российского абсурда визу на постоянное место жительства можно оформить и в Петербурге, а вот поездку в гости следует оформлять только в Москве!). Обычно с этим проблем не бывает, но на сей раз билеты на нужное число были только в общий вагон, и раздобыть плацкартный удалось только, обратившись к начальнику вокзала.

Ну, как я доставала билеты на самолет – это отдельная песня! Прежде чем отправиться за визой, я тщательно изучила и через Интернет, и непосредственно в авиакассе (единственной в Новгороде!) все имеющиеся возможности, выбрала оптимальный для себя вариант, честно найденный кассиршами. Они только почему-то не предупредили меня, что вариант этот – чисто теоретический и что билетов ни на этот, ни на большинство других приемлемых и по срокам, и по цене рейсов уже нет… Мне еще особенно «повезло», т.к. – в общем-то случайно – удобными для меня оказались сроки, совпавшие со всеми еврейскими осенними праздниками, - отсюда и ажиотаж с билетами. Забегая вперед, скажу, что когда я вернулась в Новгород с визой, кассирши, наконец, меня «порадовали» тем, что купить можно только билеты на рейсы израильской компании по цене чуть ли не вдвое большей, чем я рассчитывала. Я даже подумала было о том, что Б-г почему-то вообще не хочет моей поездки, а потому – не отменить ли ее. Но соблазн был слишком велик, так что в конце концов билеты были все же куплены.

Но вернемся к сюжету о получении визы. К счастью, новгородский поезд приходит в Москву в начале шестого утра, и я, наученная умными людьми, мчусь прямо к посольству, чтобы занять очередь, и оказываюсь уже где-то 6-й или 7-й (наверное, поезда из других городов прибывают еще раньше). Очередь растет, как на дрожжах, к вожделенным 8 часам, когда в посольстве начинается шевеление, на улице стоит уже приличный хвост и хором благодарит Б-га за хорошую погоду. Около 8 из дома напротив появляются двое подозрительных, явно не протрезвевших со вчерашнего вечера парней и предлагают оставить вещи в самодельной палатке, которую они растянули в соседнем дворе: в посольство не пускают даже с маленькими сумочками, только с прозрачными целлофановыми пакетами. Вещи обреченно оставляем, поскольку в посольстве камеры хранения нет (это принципиально – в целях безопасности), и даже получаем картонные номерки (а потом – выбираем из сваленных в кучу сумок каждый свою, на номерки при этом никто и не думает глядеть…).

Каждый делает здесь свой бизнес! Вдоль очереди бродят бывалые личности и предлагают все ту же страховку, рекламу авиакасс и туристических агентств – все будущие проблемы можно было бы решить здесь же, на этом «пороге» Израиля. Но это – если бы я ехала уже хотя бы во второй раз. А пока, наивная дурочка, я уверена, что все как-нибудь само решится, стоит мне только захотеть. Ведь я же суеверная, зачем же я буду о чем-то заботиться, не получив визы! Да и о чем беспокоиться, когда я в Новгороде уже «подружилась» с кассиршами и выбрала для себя оптимальные варианты…

Наконец – желанная минута - попадаем в посольство, проходим странную операцию раздевания (вплоть до обуви), ощупывания и т.д. (в самом Израиле к этому постепенно привыкаешь, но пока – воспринимаешь как дикость), еще некоторое время сидим в удобных креслах, почти как в театре, в ожидании начала процедуры и ровно в 9 (не еврейская точность!) получаем нужные бумаги для заполнения. Вопросы легкие, заполняю быстро, напрягаясь только с объяснением степени родства: нужно сообразить, что внучка моей двоюродной бабушки, приславшая мне приглашение, является мне троюродной сестрой. Я готова давать пространные комментарии к каждому из заготовленных мной документов, но никто меня ни о чем не спрашивает, молчаливая девушка в окошке прикалывает к моей анкете все бумажки со всеми доказательствами моего сверхеврейского происхождения, и я уже в 10 утра вылетаю из посольства и мчусь к родне в Ясенево, чтобы успеть хоть немного отдохнуть до начала второго тура визовой эпопеи: милосердные израильтяне оформляют визы для приезжих в тот же день.

Прибежав обратно сюда же, как было сказано, к 4-м, обнаруживаю, что умные люди, кажется, и не уходили, а потому оказываюсь в хвосте той очереди, которая с утра стояла после меня. Ну, как я уговаривала народ пропустить меня, демонстрируя обратный билет на вечерний поезд, и как меня – удивительно! - таки пропустили, - это уже не очень интересно. В результате все мои бумажки, наверное, весьма впечатлили израильских чиновников, и я получила мультивизу аж на три года!

В самолете я не летала уже лет 20 («перестройка» с ее позорной нищетой лишила меня такой возможности), а тут попала на израильский рейс! Снова приобщилась к израильской службе безопасности, ответила на сто дурацких (на мой взгляд) вопросов (например, сама ли я паковала свои вещи, нет ли в них маникюрных ножниц, будут ли меня встречать родственники и на какой улице они живут и т.д.); полюбовалась, как изучают мои жалкие шмотки, позлорадствовала, глядя, как потрошат только что аккуратно обернутые в целлофан (и за немалые деньги!) чемоданы попутчиков. Боинг приятно поразил комфортом (пледы в целлофане, подушечки под голову!), незнакомой едой (с заботливой информацией, что она кошерная). К счастью, сосед свободно изъяснялся и на русском, и на иврите, так что я с его помощью смогла даже что-то выбирать из предложенного меню. Потом оказалось, что среди прочего – знаменитый хумус, который поначалу как-то не впечатлил, но к которому пришлось привыкать, т.к. в Израиле это едва ли не главное национальное блюдо.

Долго летели над морем, потом поплыла пустыня, напомнившая родные среднеазиатские пейзажи и перелеты «Москва – Ташкент». Но теперь я попала не в Ташкент, а совсем в другой «западно-восточный» мир, ту самую «колыбель» человечества, «родину трех религий» - там, на месте, все эти расхожие штампы обрастают вполне ощутимой реальностью.

Знакомство с Израилем началось с приключения: меня никто не встречал. Разумеется, списались и даже созвонились, разумеется, ожидался торжественный эскорт, и вдруг – пустота. Кругом поцелуи и вопли восторга, все меньше русской речи вокруг (прилетевший со мной русскоязычный народ разъезжается), а я стою и соображаю, что случилось и что делать дальше. С перепугу забыла, где бумажка со всеми телефонами, да и какие телефоны, когда в кармане – русские рубли и доллары, но никак не шекели. Вдруг – где-то минут через 15 - слышу по радио объявление на английском языке, из которого понимаю только свою фамилию. Ясно, что встречающие меня ищут, хотя и непонятно, почему до сих пор не нашли, - ведь я стояла столбом на том самом месте, куда и должны были выйти пассажиры моего рейса. Радостно кидаюсь к первому встречному и на давно забытом английском пытаюсь выяснить, что мне делать дальше. В конце концов встреча состоялась, оправданий и ссылок на то, что самолет прибыл раньше времени, я уже не слушала…

«Торжественный прием» на этом еще не закончился: наверное, с полчаса я бегала за так удачно встретившим меня родственником, таская за собой тележку с привязанной к ней сумкой, в поисках той стоянки, на которой он оставил свою машину. Новый роскошный аэропорт Бен-Гурион сыграл с ним злую шутку: он элементарно заблудился, так что пришлось вызывать по мобильнику на помощь какого-то знакомого, работающего в аэропорту; тот сначала пытался безуспешно руководить нами по телефону, а потом пришел сам и отвел нас буквально за руку к «нашей» машине, спокойно стоявшей там, где ее оставили.

Прилетела я как раз в канун Нового года, так что дома нас ждала родня, накрытый стол, праздник – все, что бывает в этот день у нормальных людей.

«А наутро они проснулись» - и началось мое знакомство с исторической родиной. Сначала родня запланировала было отвезти меня к морю, но потом все дружно решили, что 31 градус на улице – для моря уже холодно (это для меня, прилетевшей из октябрьского Новгорода!), и мы с той самой троюродной сестрой отправились просто погулять по улицам маленького городка Иегуда – пригорода Тель-Авива, где они живут.

На улицах – пальмы, оливы (противные на вкус сырые оливки, виденные только в консервных банках, валяются под ногами!). Мандариновые и гранатовые деревья – впервые увидела, как растут эти мои с детства любимые плоды. Мандарины еще не созрели, а гранаты – пожалуйста, можно рвать и есть сколько хочешь. Правда, оказалось, что до нас это уже сделали птицы, оставив только пустые шары – кожуру.

Множество цветущих разным цветом кустов (потом мне сказали, что это не цветы, а специально выращенные разноцветные листья бугенвилии).

Глаза разбегаются от изобилия всякой экзотики, и среди прочего – симпатичные деревья с какими-то мохнатыми плодами. Сестра предупреждает, что руками их лучше не трогать - колючие, но я – не верь глазам своим – с удовольствием поглаживаю вовсе не колючие, приятные на ощупь плоды и даже кидаю парочку в сумку, а потом два дня вытаскиваю из рук крошечные, незаметные глазу, но весьма ощутимые колючки и выслушиваю анекдоты про таких же «любознательных», как я.

Бродим по улицам, фотографируемся под толстенными оливами, сестра с гордостью показывает богатые коттеджи с причудливой архитектурой: она уехала из Союза в 1992 г. и не знает, что сегодня нас уже не удивишь роскошными особняками! Вообще было очень забавно каждый раз заново напоминать, что я не из Союза, а из современной России, где теперь все – как у всех цивилизованных людей. Кроме зарплаты, конечно: приходилось так же постоянно напоминать о том, что мои доходы измеряются рублями, а не долларами и даже не шекелями: при курсе примерно 6 рублей за шекель и ценах, почти совпадающих с нашими (наконец-то мы хоть в чем-то «догнали» Запад!), зарплаты у них на порядок выше российских.

Назавтра я уже путешествовала по Израилю. Это совсем маленькая страна, которую можно за несколько часов проехать от южной границы с Египтом до северной – с Ливаном. Одно из моих путешествий - в электричке (в двухэтажном вагоне) от Бер-Шевы до Акко – заняло около 4 часов. Как железная дорога, так и главное шоссе Израиля проходит большей частью вдоль Средиземного моря мимо множества небольших городов и сельских поселений (кибуцев и мошавов) - еврейских и арабских. Во время экскурсий нам показывали поселки арабов-христиан – есть, оказывается, и такие в Израиле. Интересно, что большие, шумные дороги проложены не просто мимо населенных пунктов, как бы по касательной, – очень часто они отделены от домов и городских улиц довольно высокой бетонной или каменной стеной. Это и в целях безопасности, и, главное, - чтобы оградить людей от шума и выхлопных газов. Забота о людях там – не только на газетных страницах. Вообще – если в России, как известно, две беды – дураки и дороги, то в Израиле - не знаю, как насчет «дураков», но дороги «бедой» никак не являются – чистые, гладкие, с четкой разметкой и указателями, ехать по ним – удовольствие, летишь и не замечаешь скорости! А вечером все они ярко освещены не только в населенных пунктах, но на всем своем протяжении. Едешь, и перед глазами буквально море огней, кажется – это какой-то большой город, а подъезжаешь ближе, и оказывается, что это просто петляет освещенная фонарями дорога.

На улицах во всех городах и городках Израиля – множество машин самых

разных марок, причем там, кажется, не существует запретов на парковку и машины

стоят плотно у тротуаров по обе стороны улицы, занимая проезжую часть и оставляя

для проезда узкую полосу, где не всегда разминутся даже легковушки.

На улицах во всех городах и городках Израиля – множество машин самых

разных марок, причем там, кажется, не существует запретов на парковку и машины

стоят плотно у тротуаров по обе стороны улицы, занимая проезжую часть и оставляя

для проезда узкую полосу, где не всегда разминутся даже легковушки.

Из-за этого и еще из-за того, что, кажется, там чуть ли не у каждого члена семьи – по машине, в больших городах, особенно в Иерусалиме и Тель-Авиве, - бесконечные пробки. Когда едешь куда-то к определенному времени, нужно начинать движение с большим запасом: никогда не знаешь, проедешь ли спокойно или простоишь в какой-нибудь пробке.

И не только в пробке. Не могу забыть один забавный эпизод, свидетельствующий не столько о дорожном движении, сколько о национальном характере евреев. Как-то рано утром собираюсь на очередную экскурсию. Родственница сажает меня в автобус, предварительно пытаясь выяснить у водителя, доеду ли я к месту сбора в Тель-Авиве. Водитель безумно спешит, сердится, что-то буркает в ответ на все вопросы и рвет с места. Едем довольно быстро (раннее утро) через небольшие городки, в одном из них улицы заполнены ортодоксальными евреями в черных костюмах и шляпах – кажется, что это кадры из фильма: видимо, попадаем на время утренней молитвы, люди идут в синагогу. Вдруг на какой-то узкой улочке очередного городка навстречу – такой же автобус. Чтобы разъехаться, кто-то должен подать назад. И тут выясняется, что ни тот, ни другой не намерен этого делать. Сначала они требовательно гудят друг другу. Потом начинают, не выходя из кабин, объясняться жестами. Потом один из них, не выдержав, выскакивает из кабины, и разговор продолжается на повышенных тонах. Наконец, каждый из них занимает свое место, и мы облегченно вздыхаем: сейчас поедем. Как бы не так. Они сидят молча, сложа руки, и испытывают терпение друг друга. И пассажиров, естественно. Ведь все куда-то спешат. Я, например, на экскурсию. И хотя по долгому общению с еврейскими организациями еще в Новгороде знаю, что у евреев ни одно мероприятие не начинается вовремя, ни один автобус не отходит в назначенный срок, - все же начинаю дергаться.

Так наши два автобуса, как два козлика на мостике в детской сказочке, стояли минут 15! Я с надеждой вспоминала, как водитель, видимо, боясь нарушить расписание, не задержался и на полминуты, чтобы ответить на вопросы моей родственницы. Но здесь и это не «срабатывало», куда важнее – кто кого! В конце концов, начали роптать пассажиры (до того они как-то удивительно спокойно и терпеливо ждали, когда рассосется само собой). Какой-то мальчик-солдат с автоматом наперевес (как известно, в Израиле все солдаты ходят по улицам с оружием и вообще с ним не расстаются) сначала что-то прокричал нашему водителю, а потом выскочил из автобуса и побежал объясняться со вторым «козликом». Что уж он им кричал (на иврите), не знаю, но его вмешательство возымело действие. Собственно, теперь уже выбора не было: за «чужим» автобусом уже выстроился приличный хвост, грозивший долгой и прочной пробкой, а наш, к счастью, еще мог сдвинуться назад. На экскурсию я не опоздала: как и следовало ожидать, она началась на 45 минут позже назначенного срока.

Кстати, о солдатах. Иногда возникало впечатление, что вся израильская молодежь носит солдатскую форму. Так совпало, что дети буквально всех моих родственников и друзей, с которыми я встречалась, - как раз проходят службу. Солдаты (и ребята, и девочки) встречались везде - на улицах, в автобусах, в электричке. Они стояли на постах возле железнодорожных и автобусных станций. Они проверяли каждый автобус, прежде чем его на эту станцию пропустить. Когда они «при исполнении», - они строги и неприступны. Когда они отдыхают, едут домой «на побывку» или обратно в часть, - это обыкновенные дети, шумные, непринужденно перекрикивающиеся через весь автобус или вагон, сидящие на рюкзаках или друг у друга на коленях, говорящие на разных языках (в том числе и на русском).

Как говорили нам экскурсоводы, израильская армия

– одна из лучших в мире. И не только потому, что хорошо вооружена. Наверное,

куда важнее то, что каждый израильтянин (и это не просто громкие слова!)

чувствует себя солдатом, готовым в любой момент встать под ружье. Не хочется

долго разглагольствовать о том, что слово «патриотизм» в Израиле наполнено

особым смыслом, что там не нужны программы «патриотического воспитания», любовь

к этой древней и родной земле – в крови, кажется, даже у тех, кто совсем недавно

сюда

приехал,

у кого и кровь-то далеко не всегда еврейская! (Что там говорить о «крови», когда

евреями, а не только - конфессионально – иудеями, себя считают представители

разных рас, когда немалую часть еврейского населения составляют темнокожие

эфиопы!) Там не нужны уроки по изучению символов страны: израильский флаг может

быть вывешен – и не только в праздничные дни – на ветровом стекле любого

грузовика, в любом окне любой квартиры.

Жизнь в постоянном напряжении, в окружении тех, чья мечта – сбросить евреев в море, стереть саму страну с лица земли, - такая жизнь накладывает свой отпечаток на самоощущение и на отношение к окружающему миру.

С одной стороны, страна живет в постоянном напряжении и ожидании каких-нибудь бед (обстрелов, террористических актов и т.п.). Не только в аэропорту и у вокзалов, но возле каждого учреждения, на пороге любого, самого маленького, магазина вас встречает солдат или наемный охранник и вежливо просит открыть сумку (любого размера), а нередко еще и проводит по вашей спине каким-то жезлом, «чувствующим» взрывчатку. Все воспринимают это как должное, сумки открывают автоматически, не прерывая движения и разговора с попутчиком. Буквально у каждого израильтянина есть мобильный телефон - там их называют «пелефонами» (иногда и не один – можно выбрать, куда, в какое время с телефона какой компании выгоднее позвонить), по которому в случае какого-то чрезвычайного происшествия можно мгновенно связаться с родными и друзьями, успокоить их и выяснить, все ли у них в порядке.

Но с другой стороны, на сетования приезжих гостей на сложность и опасность такой жизни, все дружно отвечают одно и то же: все в руках Б-жьих, в России и в других странах гораздо больше людей гибнут под колесами автомобилей, от рук бандитов и убийц и т.д. А Израиль в этом смысле – очень спокойная страна, бандитизма и даже воровства здесь почти нет, здесь даже маленького ребенка можно отпустить гулять поздно вечером, не волнуясь за его безопасность. Да и террористические акты в той же России теперь, увы, не редкость. Так что еще неизвестно, где страшнее. По мнению израильтян, атмосферу тревоги и напряжения нагнетают журналисты, на самом деле они живут спокойно. От терр-акта до терр-акта…

Политические взгляды израильтян, в том числе и олимов (репатриированных из республик бывшего Союза) – различны. Одни в разговорах со мной с пеной у рта ругали политиков, «уступающих арабам исконные еврейские земли». Другие – с не меньшим энтузиазмом утверждали, что «снимают шляпу» перед теми, кто, по их мнению, приближает мир на этой многострадальной земле, стремится примирить веками живущих рядом и враждующих «двоюродных братьев». Но в чем неизменно и несомненно сходятся все, - это в том самом чувстве Родины, в ощущении причастности к единому, корнями уходящему в глубокую древность понятию «еврей». Точнее других выразил это один мой знакомый из Бер-Шевы: «Что бы ни было, - это моя страна. Ее радости – это мои радости. Ее проблемы – это мои проблемы. Даже арабы – тоже мои».

Но и то сказать – любовь народа и Родины вполне взаимна: отпуская свое чадо служить, можно быть уверенными в том, что оно будет накормлено, одето-обуто, обеспечено всем необходимым, что офицеры его не будут унижать, товарищи – вымещать на нем свои обиды на кого-то и т.д. Что если – не дай Б-г! – что-то случится, государство не пожалеет ни средств, ни усилий, чтобы вызволить из беды.

Да и служба там, в этой крошечной стране, - понятие весьма условное: на выходные и праздники можно уехать домой (потому-то так много солдат в транспорте!). Солдат, служа в армии, может найти время не только для отдыха, но и для учебы: один из моих младших родственников при мне по выходным дням дома готовился к сдаче какого-то экзамена, дающего право на поступление в вуз. Родители могут проведать детей, спокойно проходя на территорию военных баз и городков. На одной из экскурсий в каком-то военном музее нам показывали танк, в котором одна стенка заменена стеклом – специально для еврейских мам, чтобы они могли приехать в музей и посмотреть, как, в каких условиях несет свою военную службу их родной солдатик. Я не смогла повидать дочь приятелей только потому, что у меня не израильский паспорт. А отец девочки при мне отправился к дочке на свидание – в расположение летной части. Зачем бы вы думали? Накануне перепуганный ребенок позвонил и пожаловался, что приближается Йом-Кипур («Судный день», когда Б-г «записывает» судьбу каждого на весь следующий год; в этот день – ровно сутки, от первой звезды до первой звезды, обязателен строгий пост, нельзя ни есть, ни пить, вообще нельзя ничего делать – только молиться), сказали, что целые сутки солдат не будут кормить, а она приобщиться к этой строгой традиции пока не готова! И любящий папаша потащил бедной девочке приличную сумку с продуктами, предназначенную, наверное, целому взводу.

Вообще отношения с религией у израильтян тоже самые различные. Иудаизм – государственная религия, и распорядок жизни всей страны подчинен строгим религиозным правилам. Религиозные праздники являются государственными, суббота, когда праведному еврею нельзя заниматься никакими делами, а можно только молиться, - общегосударственный выходной день, и в этот день (так же как в любой день любого праздника) в стране не работает общественный транспорт (легковые машины, правда, ездить могут, их касается только абсолютный запрет в день Йом-Кипура). В субботние и праздничные дни, согласно правилам, нельзя даже нажимать кнопку лифта (ездить в нем, правда, - к счастью, - можно!). Поэтому есть специальные лифты, останавливающиеся на каждом этаже, так что можно войти и выйти, не прилагая никаких усилий и не нарушая заповеди.

Как уже говорилось, я попала в Израиль на все осенние праздники и, с одной стороны, окунулась в эту праздничную атмосферу, но с другой – вкусила все прелести жизни, когда транспорт или уже не ходит, или еще не ходит, и надо в небольшие временнЫе промежутки исхитриться куда-то попасть и что-то увидеть. Так, я гостила как-то у родственницы в Холоне (еще один городок - «спутник» Тель-Авива), и мы с ней поехали в Тель-Авив, которого я еще к тому времени не видела. Провели там несколько часов, погуляли по набережной, полюбовались морским пейзажем, прошли прогулочным шагом по центральным улицам, заглянули в магазины. И вдруг, как по команде, магазины перед нашим носом начали закрываться, улицы – пустеть, жизнь, как в заколдованном царстве, на глазах замирала: наступал канун очередного праздника. И мы, как Золушки, «роняя башмачки», помчались на автобусную остановку, чтобы успеть попасть на последний автобус в Холон.

Иногда бывает трудно различить соблюдение религиозных предписаний – и просто дань национальной традиции. Особенно интересно это было наблюдать в праздник Йом-Кипур, который я провела во вполне светской семье моих друзей в Бер-Шеве. В этот день далеко не все начинают есть только с первой вечерней звездой, но все до единого строжайше соблюдают запрет передвигаться на каком бы то ни было транспорте. На вопрос, что будет, если все же выехать из дома на машине, мой знакомый (вообще не соблюдающий никаких предписаний) серьезно ответил: тогда нам придется просто менять квартиру, уехать из этого района, нам этого не простят.

Одни - в соответствии с законом Торы – считают этот день Днем скорби и трепета и особенно усердно молятся, прося Всевышнего «записать» им на грядущий год только хорошее. В высотном доме, где на 25-м этаже живут мои друзья, на первом этаже есть синагога, где жители дома могут соблюсти традицию, не выходя из дома.

Но многие воспринимают этот день просто как национальный праздник и выходят на улицы, почти как на демонстрацию. Большинство при этом облачается в белые одежды, и я наблюдала сначала с высоты 25-го этажа, а потом «сливаясь с массами» это праздничное белое море: наверное, так складывается новая, современная и вовсе не религиозная традиция. Люди все радостные, приветливые, некоторые даже поют. А больше всех радуются дети: пользуясь отсутствием транспорта, они сломя голову носятся по проезжей части улиц на роликовых коньках и велосипедах, кричат, веселятся, и никто их не останавливает.

Интересно, как по-разному решают для себя проблему взаимоотношений с религией люди, приехавшие из атеистического Советского Союза. Одни мои приятели, по их словам, решили, что «нельзя быть немножко беременными», и поскольку они не готовы полностью окунуться в религиозную жизнь со всеми ее законами, вплоть до кошерной пищи, то незачем что-то соблюдать частично. Они продолжают жить привычной светской жизнью и, по-моему, могут позволить себе даже полакомиться свининой (купить ее в Израиле можно). Другой родственник (того же возраста, примерно в то же время репатриировался из Ташкента) исповедует иные истины: «Если я приехал в эту страну и хочу, чтобы она стала родиной для меня и моих детей, я должен – насколько у меня получится - жить по законам этой страны, в том числе религиозным». Свинины в его семье не едят, в Йом-Кипур и праздники ходят в синагогу, в пасху не едят хлеба и т.д. Младшего сына он отдал в ешиву – школу, где, наряду со светскими науками, изучают Тору и традицию. А еще одна приятельница того же возраста и «происхождения» (когда-то – обычная ташкентская студентка, не помышлявшая об иудаизме), с которой я хотела в этот – единственный мой в Бер-Шеве день – встретиться и созванивалась накануне, ответила, что она будет молиться и не сможет даже поднять телефонную трубку.

И наконец, буквально потрясла меня еще одна встреча. На праздник Сукот родные, у которых я остановилась в Иегуде, пригласили меня отметить праздник в очень религиозной семье их дальнего родственника, живущего в Иерусалиме. Когда-то он был обычным советским инженером, потом смог уехать в Америку. А там увлекся иудаизмом, причем настолько, что бросил благополучную Америку и переехал с женой-американкой и двумя сыновьями в Израиль. Здесь он теперь заведует всеми ешивами (религиозными школами) Израиля и, конечно, строго соблюдает все законы Торы.

Общение в этой семье происходит довольно сложно и забавно: с женой он говорит по-английски (иврит она знает не очень хорошо, русского не знает совсем); с детьми - на иврите и пытается учить их русскому; мама с детьми также общается на английском. Мы привнесли в этот «Вавилон» свой русский, и в общем за праздничным столом все как-то неплохо друг друга понимали. На столе, конечно, была только кошерная пища, приготовленная руками самой хозяйки.

Но потрясло другое. Ортодоксальность хозяина дома (совсем не старого человека) – абсолютна! Попытавшись заговорить с ним о его взглядах на жизнь, я услышала, что единственная в мире истина - только в Торе, поэтому не только телевизор, но и компьютер, и даже книги классиков вредны и их не должно быть в "порядочном" доме! Познать жизнь и самого себя можно, только читая Тору, и никакой Достоевский не проникнет в такие глубины нашей души, в которые нам помогает проникнуть все та же Тора!

Попытки спорить оказались бессмысленны, они наталкивались на стену, за которой совершенно другой мир, другая вселенная, другое измерение – и совершенно другая повседневная жизнь. Оглядевшись, я обнаружила, что и правда, в квартире нет ни телевизора, ни компьютера, ни музыкального центра – ничего из той техники, без которой сегодня не обходится ни одна «нормальная» семья. На полках много книг, но все они исключительно религиозные. И все это при том, что в семье – два мальчика-подростка! Они, разумеется, учатся в ешиве, за столом они сидели в строгих черных костюмах и шляпах, как и положено в праздник праведному еврею (отец был одет более свободно!). Пока мы разговаривали, мальчишки строго соблюдали правила и в процессе трапезы в нужные моменты тихонько молились. Потом они встали и ни слова не говоря ушли в синагогу: пришло время вечерней молитвы. Отец задержался из-за нас, но мы, поняв это, поспешили раскланяться. При этом я по недомыслию, прощаясь, протянула ему руку. Он отдернул свою, как ошпаренный, и, вежливо улыбаясь, напомнил, что ортодоксальный еврей не может прикоснуться к чужой женщине. Моя светская родня потом долго надо мной смеялась, а сестра вспомнила, как при первой встрече с этим же родственником полезла к нему целоваться… А я поняла, наконец, почему еврейские мужчины в черных костюмах и шляпах в автобусе никогда не сядут рядом с женщиной, а если какая-нибудь «необразованная» дама вроде меня сядет на пустое место рядом с ним, то он тут же вскочит.

У меня в Израиле, как и у всех евреев, масса родственников и знакомых, в разное время уехавших туда из Советского Союза. Большинство из них я не видела лет 14-15. И конечно же, все они жаждали увидеть меня и передавали меня друг другу, как эстафетную палочку. Так что я увидела Израиль и «официальный» - побывав на многих экскурсиях, и, так сказать, «изнутри», погостив в нескольких семьях, погрузившись в быт, повседневные заботы родных и знакомых.

И хотя Россия и правда сегодня – страна вполне цивилизованная, все же многие мелочи быта вызвали у меня, скажем так, «белую» зависть. Поразила чистота в подъездах (чего об улицах, правда, не скажешь), особенно в домах, недавно построенных, где на лестнице возле лифта может висеть большое зеркало, и никто его не разбивает и не уносит к себе в квартиру. На каждом этаже есть кнопка, которой можно включить освещение лестницы (опять же – все лампочки на месте!) – чтобы электричество не горело напрасно. Входишь в подъезд, нажимаешь на кнопку – свет горит пару минут; если поднимаешься медленно и свет погаснет, нажимаешь такую же кнопку на любом этаже (я в первый раз приняла ее за дверной звонок).

Интересно, что часть электричества, питающего Израиль, производится

солнечными батареями. На одной из экскурсий нам

показали

экспериментальные дома с плоскими черными зеркальными батареями на крышах. Это

еще одна достопримечательность страны, где сумели подчинить себе даже убивающее

солнце. Почти на каждой крыше любого здания можно увидеть баки с водой для

домашних нужд, нагревающиеся солнцем, а иногда и этими же батареями. Для каждой

квартиры – свой бак, крыши (в арабских деревнях и кварталах – плоские) – как

спина ежа, утыканная иголками-баками. Нужна горячая вода – нажимаешь в квартире

кнопку у входа в ванную – и через 10 минут из крана льется почти кипяток. Я,

правда, без привычки регулярно забывала эту кнопку выключить, наверное,

«накрутив» хозяевам квартир немало лишних киловатт, к тому же они потом вежливо

чертыхались, попадая под слишком горячую струю перегревшейся воды…

показали

экспериментальные дома с плоскими черными зеркальными батареями на крышах. Это

еще одна достопримечательность страны, где сумели подчинить себе даже убивающее

солнце. Почти на каждой крыше любого здания можно увидеть баки с водой для

домашних нужд, нагревающиеся солнцем, а иногда и этими же батареями. Для каждой

квартиры – свой бак, крыши (в арабских деревнях и кварталах – плоские) – как

спина ежа, утыканная иголками-баками. Нужна горячая вода – нажимаешь в квартире

кнопку у входа в ванную – и через 10 минут из крана льется почти кипяток. Я,

правда, без привычки регулярно забывала эту кнопку выключить, наверное,

«накрутив» хозяевам квартир немало лишних киловатт, к тому же они потом вежливо

чертыхались, попадая под слишком горячую струю перегревшейся воды…

На первых порах удивляет непривычная планировка квартир, где прихожая, кухня и гостиная – «в одном флаконе», хотя сегодня гостиная-кухня есть и у многих россиян. Трудно привыкнуть к полу, покрытому не паркетом, не линолеумом, а плиткой – как у нас в санузлах. Наверное, поэтому в Израиле не принято, входя в дом, переодевать обувь (хотя почти все олимы не отказались от этой русской привычки и надевают домашние тапочки). Решетки на окнах прикреплены снаружи, да еще они и выгнуты – так, чтобы окна было удобно мыть, не рискуя свалиться вниз. При этом окна чаще всего не открываются, а раздвигаются. В новых домах окна занимают всю стену, совмещаются с дверью: стеклянную сверху донизу, ее почему-то не боятся разбить (и не разбивают!). На всех окнах снаружи обязательно есть и роль-ставни, спасающие от солнца (если в октябре было за 30, можно себе представить, каково там летом!). В некоторых квартирах за окном в кухне – сушилка, т.е. веревки для белья, причем белье это нередко улетает вниз, на такую же сушилку соседей. У моей сестры в кухне стоит специальная длинная палка с крюком, чтобы выуживать снизу упавшие вещи. В новых домах рядом с ванной есть специальное помещение для стирки: там стоит стиральная машина, а иногда и электрическая сушилка белья.

Привычна в израильских квартирах, кажется, только мебель. Да и то – у одних друзей позавидовала удобно складывающемуся дивану, у других – посидела в массажном кресле (на вид – обыкновенное, но нажимается какая-то кнопка – и чувствуешь, как оно под твоей спиной «оживает» и начинает делать самый настоящий, весьма ощутимый массаж). А такая же кнопка в подлокотнике дивана выдвигает и заботливо подставляет тебе подставку для ног – вот мечта жизни, ведь если долго сидишь на обыкновенном диване, ноги так затекают! Зайдя как-то с родственниками в мебельный магазин, была поражена множеством таких «маленьких хитростей», предназначенных для элементарного человеческого комфорта и удобства. Наверное, что-нибудь подобное есть теперь и у нас – но в тех магазинах, куда, с их ценами, и зайти-то страшно!

В Израиле цены на ту же мебель, на предметы быта тоже достаточно высокие. Да и вообще стоимость жизни для «рядовых» израильтян, «простых» тружеников, пенсионеров и интеллигентов, - немалая. Но большинство из них, как и жители любой капиталистической страны, активно пользуются кредитами. «Я живу в кредит, - рассказывала мне сестра, работающая старшей медсестрой в больнице, - и никогда не получаю на руки всю сумму своей зарплаты» (по нашим представлениям – огромной, по израильским меркам – достаточно скромной). Часть денег у них автоматически списывается со счета на уплату квартирных расходов (составляющих очень большую часть всех доходов семьи), часть – на обучение детей в вузе (многие годами откладывают деньги на это обучение). А часть – уходит на погашение кредитов, взятых на дальнюю поездку к родственникам (сестра с дочкой уже побывала в Америке у матери и в Казахстане у брата), туристическое путешествие всей семьей (в одной семье мне показывали видеозапись путешествия в Италию, в другой – в Англию). Или даже на покупку квартиры! Конечно, цены на квартиры даже в небольшом городе приближаются к нашим столичным, но многолетние кредиты позволяют жителям страны решать эту неразрешимую для нас проблему. Так совпало, что я гостила в нескольких семьях, недавно купивших квартиру, и была поражена и современной планировкой, где каждая мелочь продумана и удобна, и, главное, размерами жилища: огромные комнаты-залы (у каждого члена семьи – своя), несколько санузлов, общая площадь каждой 3-4-х-комнатной квартиры – около 150 кв.м.!

Конечно, позволить себе такую квартиру (и взять на нее кредит) могут только работающие израильтяне. Куда скромнее живут в Израиле пенсионеры! Если они обеспечены жильем, то пенсии вполне хватает на безбедную каждодневную жизнь, даже на зарубежные поездки. Но если почему-либо жилья нет, то о покупке его не может быть и речи. Даже снять приличную квартиру может только семейная пара, т.к. едва ли не вся сумма одной пенсии уйдет на оплату. Моя родственница, живущая в Холоне, одинокая пенсионерка 75 лет, вынуждена работать – ухаживать за еще более старой женщиной, - чтобы иметь возможность оплатить маленькую 2-х - комнатную квартирку вроде нашей «хрущевки», которую она снимает.

Она могла бы претендовать на место в специальном доме для престарелых, которые в Израиле тоже есть. Но ей не позволяет сделать это наш советский менталитет: все мы знаем, что такое «дом престарелых» в Советском Союзе или в России. Лучше в бедности – но «на свободе», - уверена она. Однако израильские дома для стариков с нашими даже сравнивать нельзя! Это не те жуткие «богадельни», где обитатели не живут больше 2-х-3-х месяцев и куда отдать родителей - самый страшный позор. Там пожилые люди мечтают попасть в такой дом, обрести друзей, иметь возможность интересно проводить время. По нескольку лет ждут в очереди, чтобы получить такую возможность. И дети – самые любящие и заботливые - их в этом спокойно поддерживают! Я много слышала о таких домах и однажды, случайно попав туда, полностью удовлетворила свое любопытство, заглянув даже в чью-то комнату. Это своего рода общежитие, где каждый (это может быть и супружеская пара) может иметь отдельную комнату с мебелью, телевизором и прочими удобствами. В комнате стоит электроплитка, на которой при желании можно себе приготовить еду. А если такого желания (или сил) нет, то в этом же здании есть столовая, где можно за свои деньги питаться. Есть не только медицинское обслуживание, но даже развлечения. Я видела в фойе на стенке доску объявлений: как в хорошем санатории, перечисляются мероприятия – посещения театра, встречи с кем-то интересным, даже экскурсии.

А попала я туда, как раз присоединившись к одному такому мероприятию – поездке в театр. Этот эпизод стоит отдельного рассказа. Не столько само театральное действо - здесь как раз ничего особенно интересного не было: группа мало известных артистов подготовила к постановке пьесу и арендовала зал в одном из городков – спутников Тель-Авива, все это скорее напоминало самодеятельность. Но очень интересен мне был сам процесс! Заранее были заготовлены билеты, обитатели Дома несколько дней бережно их хранили и предвкушали удовольствие. Была заказана специальная машина – миниавтобус типа газели: нужно было ехать в соседний город – километрах в 20 от Иегуда. Сбор был назначен у дверей, все торопили друг друга, сто раз возвращались за забытыми вещами, сумками, билетами, женщины прихорашивались. Меня моя родня «поручила» какому-то знакомому - солидному мужчине, который, к счастью, тут же обо мне забыл. Долго разбирались (вечная еврейская безалаберность!), следует ли заезжать за кем-то по дороге: одни заверяли, что договорились о встрече, другие клялись, что встречу отменили (потом оказалось, что те все же долго ждали на улице и в результате приехали на такси). Наконец – уже в темноте - выехали. Через пару минут раздается чей-то женский голос: «А пустят ли меня в театр без билета? Мой билет был у соседки по комнате, а она уехала на три дня с экскурсией на Мертвое море (еще одно мероприятие) и, видимо, билет увезла». Весь автобус громко обсуждает проблему. Каким-то чудом дама эта в театр попадет. Еще через пару минут (отъехали уже порядочно) чей-то уже не голос, а вопль: «Ой, я забыла билет на тумбочке! Надо возвращаться!» Непонятно, почему в первом случае понадеялись на чудо (и оно свершилось), а во втором решили вернуться. Шофёр безропотно (видимо, давно привыкнув к подобным фортелям), разворачивается и едет назад. «Это что, - комментирует он, - у меня однажды уже в аэропорту вспомнили, что забыли дома билеты! А тут всего лишь театр». Почему-то в театр мы все равно успеваем вовремя, все хорошо, что хорошо кончается.

Вопреки рассказам, иногда анекдотическим, о строгой экономии воды в Израиле, я этой экономии почти не заметила: во всяком случае, в любое время дня и ночи даже в Бер-Шеве (город в пустыне!) можно было беспрепятственно принять душ, включить стиральную машину (разумеется, автомат, других там не видела), вымыть посуду (у многих – в посудомоечной машине) и т.д. Правда, в бачках унитазов, действительно, есть два положения ручки: на большее и на меньшее количество сливаемой воды, но мало кто этим пользуется. Наверное, экономия заключается в том, что все краны нормально работают и не протекают, что никому не придет в голову открыть кран, «чтобы было прохладней», и пойти поговорить по телефону и т.д. На экскурсиях рассказывали об опреснении морской воды, об очистке воды использованной. Правда, несмотря на абсолютную стерильность, израильтяне все же предпочитают эту очищенную воду из-под крана не пить, а пользуются бутилированной. Причем эти огромные бутыли устроены так, что легко подключаются к какому-то электрическому приспособлению с двумя кранами, и у вас таким образом постоянно есть не только холодная, но и горячая вода – для чая.

Но главная экономия, насколько я поняла, - в сельском хозяйстве, где растения поливают не сплошной струей, а знаменитым израильским «капельным методом», когда каждая капля попадает туда, куда нужно, и ни одна не проливается впустую.

Сельское хозяйство и вообще отношения израильтян с природой – отдельная тема. Когда едешь по израильским дорогам, тебя почти всюду (кроме, разве что, пустыни, дороги к Мертвому морю) сопровождает зелень – кустарники, деревья. Иногда это мандариновые сады. Иногда – виноградники: это одна из сельскохозяйственных культур, выращиваемых в стране. Очень много финиковых и банановых плантаций: грозди бананов и фиников заботливо укрываются от птиц разноцветными пластиковыми пакетами; несколько странное, но красивое зрелище – будто каждое дерево покрыто большими ярко-синими или красными плодами. «Обратите внимание на заросли кактусов», - неоднократно слышали от экскурсовода – и любовались колючими великанами, которые привыкли видеть на подоконниках в маленьких цветочных горшках, - там они растут вдоль дорог действительно целыми зарослями! Декоративные деревья чаще всего - это кипарисы и оливы, но нередко и так неожиданно – сосна, какая-то особая «израильская». Когда-то, когда на севере Израиля были болота (говорят, водились даже крокодилы!), там сажали эвкалипты, «высасывающие» из почвы воду, и с их помощью болота осушили. Теперь эти «водохлебы» пользы не приносят, скорее, наоборот. Вообще, по словам экскурсоводов, все растения в Израиле, даже леса – рукотворны, почти нет диких растений, не посаженных человеком. Есть даже специальный праздник деревьев Ту-би-шват - раз в году, в день этого праздника, буквально весь Израиль, каждый его житель, сажает деревья, и с каждым годом страна все больше зеленеет. За один только 2004-й год было посажено 200000 деревьев!

Маленькие деревца выращиваются особым способом: на росточки надевается специальный прозрачный колпак (как футляр – на зонтик), и пока деревце не укоренится, не окрепнет, этот колпак охраняет его и от ветра, и от живых существ, которые могут его сломать или вовсе съесть. А потом футляр снимается, и деревце «расправляет» молодые веточки и дальше уже тянется к небу и солнцу самостоятельно.

С одним из израильских рукотворных «чудес природы» познакомили меня друзья, живущие в Акко. И надо признать, что оно поразило меня не меньше, чем все достопримечательности древнего Акко, с его средневековой крепостью над морем, остановившей продвижение войск Наполеона, с его рыцарскими замками и т.д. Меня отвезли в городок Кирьт-Моцкин и показали - хочется сказать «старинный» - парк. Огромные, наверное, тенистые деревья (дело было вечером) – пальмы, оливы. Аллеи, празднично украшенные разноцветными лампочками, хотя был обыкновенный, даже не субботний вечер. Посреди парка – озеро, в нем плавают белые лебеди. Ухоженные детские площадки с «живыми» фигурами животных – дети бегают, кричат, можно подергать за хвост слона, сесть верхом на крокодила. Сказка! И выясняется, что этой сказке – всего три года! Мэр обычного провинциального городка нашел средства (щедрых спонсоров), и за несколько месяцев была расчищена площадка, вырыто и заполнено водой озеро (это при израильском-то дефиците воды!), и главное – были бережно привезены откуда-то взрослые, огромные деревья. Под корни каждого подвели воду (без искусственного полива в Израиле ничего не растет!), и деревья принялись, прижились, - теперь в этот по виду старинный парк приезжают отдыхать из других городов Израиля! В самую жару там у воды в тени деревьев – прохладно.

Вообще же израильской жары почти не чувствуешь, хотя бывали дни, когда было и за 35: передвигаешься от кондиционера к кондиционеру. Не говоря уж о квартирах, где встроенные кондиционеры – обязательны, прохладно в любом, самом маленьком магазинчике, в автобусе, электричке, в салоне любой легковой машины. Прожившая большую часть жизни в Ташкенте, еще хорошо помнящая, как «июльский воздух обжигает дух» (точные слова одного узбекского поэта!), я особенно оценила эту приятную особенность израильского быта!

В каждом городе, где я побывала, в каждой семье, где гостила, - я узнавала что-то новое о современном Израиле, что-то особенно для себя интересное. Кстати, проблемы языка для русскоязычных приезжих там не существует: при необходимости стоит только где-нибудь в людном месте (в магазине, на автобусной остановке) вслух спросить, говорит ли кто-нибудь по-русски, как тут же несколько человек предлагают свои услуги переводчика. А уж если хоть немного говоришь по-английски, то и вовсе чувствуешь себя как дома. Евреи, как известно, народ разговорчивый, вокруг тебя постоянно звучит (и достаточно громко) иврит, и постепенно так привыкаешь к музыке этого древнего, но такого живого языка, что потом, дома, первое время тебе ее даже не хватает. И хотя, говорят, язык этот – довольно трудный для изучения, все или почти все репатрианты, с которыми я общалась, хорошо им владеют, а дети их – уже почти не знают русского, подбирают слова и просят родителей помочь перевести то или иное выражение. Еще мой дедушка, сохранивший прекрасное знание иврита даже в советское время, утверждал, что язык этот очень емкий и выразительный, что им можно в двух словах выразить то, на что в русском языке понадобится целая страница текста.

В Акко я разговорилась с приятельницей – зав. кафедрой гимназии – об израильском образовании: поскольку я работаю в Новгородском центре развития образования, тема эта меня очень интересовала. Не секрет, что мы свое образование всегда и дружно ругаем и нередко обращаемся за образцом к системе образования других стран. Недавно именно в Израиль ездила новгородская делегация перенимать опыт. Каково же было мое удивление, когда я от израильской коллеги услышала те же жалобы – на бесконечные реформы и бездумные новации, на нехватку денег, устаревшие учебники и программы и т.д. и т.п.! И, напротив, когда я начала рассказывать о наших преобразованиях, в ответ то и дело слышала: «Какие вы молодцы! Вот этого у нас еще нет, и вот это нам неплохо бы перенять». Воистину – нет пророка в своем отечестве!

И на ту же тему – совсем уж анекдот. Еще одно «не-знакомство» с израильским образованием произошло у меня в маленьком Иегуде, где в обычной школе преподает математику один из моих родственников. Я попросила его взять меня с собой в его школу, чтобы я могла воочию увидеть, как учатся израильские дети. Он категорически отказался – и не только потому, что в любой израильской школе строгий пропускной режим (безопасность детей там – превыше всего!). По его признанию, он не уверен, что я, при всей солидности моей комплекции, смогу устоять на ногах в перерыве между уроками, если в меня врежется какой-нибудь расшалившийся ученик. И сказал, что, заходя в свою школу, он каждый раз вспоминает известную миниатюру Хазанова, который когда-то изображал учителя (конечно же, в зарубежной, не в советской школе!), исполняющего роль укротителя в клетке с дикими зверями… И я еще раз помянула нашу школу добрым словом.

Ну, теперь пора, наконец, и о самом интересным – о впечатлениях от экскурсий, от поездок по стране. Видно, и правда "святая земля" - дала силы и здоровье объездить за три недели всю страну, побывать на многих экскурсиях, а значит, увидеть многое из того, о чем читала только в книгах и в путевых заметках тех, кто побывал там до меня.

Израиль умеет «себя показать»: удобства туристов продуманы до мелочей - места для стоянки экскурсионных автобусов и для обеденного отдыха, магазинчики сувениров и буклеты, открытки, альбомы (не дешевые, надо признать). Очень интересен так называемый «Мини-Израиль», довольно большое пространство, где расположены (по возможности – с имитацией особенностей рельефа и топографии и с соблюдением пропорций) буквально все основные достопримечательности страны: историческая часть Иерусалима с крепостной стеной, храмами и мечетями, небоскребы Тель-Авива, курортные здания Эйлата, христианские святыни Галилеи и т.д. и т.п. Я удачно попала туда в самом конце своего пребывания и, как Геркулес в стране лилипутов, прошагала по израильским дорогам, как бы еше раз окинула общим взглядом уже виденные места.

Особенно впечатляет в Израиле удивительное слияние сиюминутного и вечного! Когда тебе говорят, что вот на этом месте Каин убил Авеля, а вот здесь Авраам готовился принести в жертву своего сына, - это буквально потрясает!

Когда едешь по пустыне Негев к Мертвому морю, любуешься совершенно

марсианским пейзажем (вот где фантастические фильмы снимать!), видишь

«настоящие» шатры бедуинов, - кажется, что время остановилось, так было испокон

века и так будет до скончания веков. И вдруг замечаешь возле какого-то шатра

рядом с верблюдом – современнейший автомобиль (как у нас определяют, - «крутую

иномарку»), а на крыше брезентового шатра кое-как закрепленную тарелку

спутниковой антенны…

Когда едешь по пустыне Негев к Мертвому морю, любуешься совершенно

марсианским пейзажем (вот где фантастические фильмы снимать!), видишь

«настоящие» шатры бедуинов, - кажется, что время остановилось, так было испокон

века и так будет до скончания веков. И вдруг замечаешь возле какого-то шатра

рядом с верблюдом – современнейший автомобиль (как у нас определяют, - «крутую

иномарку»), а на крыше брезентового шатра кое-как закрепленную тарелку

спутниковой антенны…

Да и само Мертвое море. Трудно отказать себе в – как оказалось, весьма сомнительном – удовольствии окунуться в его пересыхающие, мелеющие, горькие на вкус воды (вспоминается среднеазиатский Арал с похожей судьбой). Говорят, что, привыкнув, и правда получаешь удовольствие, но я привыкнуть за один раз не успела, просто «отметилась», поучаствовала в «мероприятии», чтобы можно было хвастаться: «я купалась в Мертвом море». Конечно же, не удержалась на ногах, а, упав в этом море даже на мелководье, как известно, встать невозможно, так что я долго барахталась и брызгалась, распугав окружающих в радиусе 50 метров (не дай Б-г, если эта морская водичка попадет в глаза!), а потом долго отмывалась и плевалась в дУше: он «отмеривал» порции воды, которых хватало, чтобы слегка смыть соль и горечь по очереди с каждой руки, ноги и т.д. Так что здесь, хотя и понимала, что море это – тоже свидетель вечности, - но победило «сиюминутное».

А вот экскурсия в крепость Мосада, которая была предложена в дополнение к «приятному» купанию, - оказалась приобщением к вечности. Высоченная гора, на которую поднялись на фуникулере, а на ней развалины дворца и крепости самого царя Ирода. И хотя у Израиля, как и у нас, тоже не хватает денег на археологические раскопки крепости и все время натыкаешься на горы неразобранных развалин, все же то, что уже приведено в порядок, дает представление о величии дворца и неприступности крепости. А более всего впечатляет рассказ о горстке еврейских храбрецов, укрывшихся в этой крепости с семьями, женщинами и детьми, скрывавшихся там три года, продержавшихся 8 месяцев осады и в конце концов совершивших подвиг, о котором писал Иосиф Флавий в своей «Иудейской войне» и о котором сегодня знает каждый израильский ребенок. Поняв, что конец близок, старейшины решили, что лучше всем умереть от руки друг друга, чем быть замученными врагом-победителем, чем отдать на поругание жен и детей. Нам раздали буклеты, где приведены отрывки из речи самого старого и мудрого, их даже нам, людям 21 века, трудно читать без слез. Десять мужчин убили всех остальных, а потом бросили жребий, кто из них умертвит оставшихся девять и возьмет на себя тяжкий грех самоубийства. Имена всех десяти были написаны на черепках разбитого сосуда. Можно было бы подумать, что все это – красивая легенда, кто знает, что происходило на самом деле много веков назад! Но экскурсовод рассказал нам, что в развалинах крепости археологи нашли черепки, на которых были написаны имена… Снова «цепь времен», которая на этой земле никогда не рвется.

На многочисленных экскурсиях Израиль как бы разделился для меня на еврейский – и христианский. Для меня Библия, Ветхий и Новый Завет, - явление не столько религии, сколько культуры вообще и тех ценностей, которые называют "общечеловеческими". Поэтому я, попадая в места, связанные с сюжетами из Евангелия, не воспринимала их как религиозные святыни, а просто с большим интересом слушала экскурсоводов и соотносила знакомые названия, сюжеты, эпизоды с тем, что вживую передо мной открывалось. Ожившие страницы Нового Завета, опять ощущение остановившегося времени, приобщенности к этой истории двухтысячелетней давности. Нужно отдать должное экскурсоводам: евреи по национальности, они с большим уважением и тактом рассказывали о Христе, о христианских святых и святынях, ни разу не позволив себе усомниться в реальности евангельских сюжетов.

Конечно, недолгие экскурсии, перенасыщенные содержанием, не удержались в памяти полностью, остались не столько сведения, сколько впечатления, эмоции, что-то, что особенно поразило. Из экскурсии по Христианской Галилее запомнился, конечно, Назарет. Сегодня это небольшой арабский город – экскурсоводы просят не отходить далеко от группы и вообще быть начеку… В Назарете показывают место, где, по преданиям, стоял дом Иосифа, где была его мастерская (теперь там храм); источник, где Мария брала воду и где явился ей с «благой вестью» архангел Гавриил (и здесь прямо над сохранившимся источником – еще один храм).

Потом мы поехали по направлению к озеру Кинерет (главной современной «святыне» Израиля – единственному в стране источнику пресной воды). Видели Церковь преломления хлебов, построенную на месте, где Иисус, по преданию, совершил одно из своих чудес – преумножил хлеб и накормил многих голодных. На полу этой современной церкви заботливо огорожен (чтобы не затоптали) кусочек мозаики с изображением хлеба и рыбы, сохранившейся от какой-то церкви, стоявшей на том же месте в 5-м веке. Здесь же, прямо в здании, - небольшой прудик, где плавают золотые рыбки.

Миновали маленький городок Капернаум с его Церковью 12 апостолов, возле которой – чудесный цитрусовый сад с видом на Кинерет. Особенно запомнилась мне Церковь Нагорной проповеди на Горе Блаженств: алтарь в ней нетрадиционно расположен в центре, а в стенах вместо привычных икон – большие окна с видами на озеро Кинерет и его окрестности, то есть на те пейзажи, которые традиционны в иконописи. Такие вот ожившие иконы!

И наконец – река Иордан. На первый взгляд, небольшая, невзрачная. Но само историческое предназначение придает ей весомость и торжественность. Тем более что израильтяне постарались сделать это место максимально удобным и для туристов, и для паломников. Сама река от «посетителей» отгорожена, всюду висят таблички «купаться запрещено», и только в одном месте (может быть, том самом?) сделан специальный спуск к воде, по которому все желающие могут войти в святые воды Иордана. Кто-то фотографирует и фотографируется, кто-то – просто окунает в воду руки или ноги. А кто-то, ни на кого не обращая внимания, надевает белую рубаху (они продаются тут же, в магазинчике сувениров) и заходит глубоко в воду, может быть, совершая важнейший для христианина обряд.

Конечно, еще больше впечатляет христианский Иерусалим. В первый раз я попала туда с сестрой и ее приятелем, взявшим на себя роль экскурсовода, в субботу рано утром. Я поняла, как нам повезло только тогда, когда побывала там во второй раз на «официальной» экскурсии (о которой – позже). Пустынная дорога, пустынные, без всяких пробок, улицы – так что можно было спокойно ходить даже по узким улочкам Старого города и видеть всю его красоту.

Когда мы подъезжали к Иерусалиму, я все время вспоминала слова известной песни, которую часто поет Б.Гребенщиков. Только не все знают, что авторство принадлежит не ему и что авторский вариант текста – «Над небом голубым есть город золотой…». И это – абсолютно точно: город расположен на довольно высокой горе, долина тает в голубой туманной дымке, и перед глазами возникает, будто воспаряет, это бело-золотое чудо – кажется, что город парит в воздухе – «над небом голубым». И строился этот город из местного светлого камня, который на солнце отливает - золотом! Потом я еще несколько раз была в Иерусалиме. Однажды – подъезжала вечером, и это – еще одно чудо: из темноты вдруг в вышине всплывает море огней, тоже золотое!

Иерусалим

- это действительно город трех религий! В самом его древнем центре веками стоят

рядом и мирно сосуществуют (людям бы так!) синагоги, мечети, христианские храмы.

Чтобы разобраться в «топографии», в хитросплетениях улиц и улочек, нужно

побывать там много раз, нужно всюду пройти одной, без сопровождающих, может

быть, даже с картой в руках. К сожалению, мне не довелось это сделать. Поэтому

и здесь – больше впечатлений, чем конкретных, выверенных сведений о том или ином

здании, памятнике, храме.

Иерусалим

- это действительно город трех религий! В самом его древнем центре веками стоят

рядом и мирно сосуществуют (людям бы так!) синагоги, мечети, христианские храмы.

Чтобы разобраться в «топографии», в хитросплетениях улиц и улочек, нужно

побывать там много раз, нужно всюду пройти одной, без сопровождающих, может

быть, даже с картой в руках. К сожалению, мне не довелось это сделать. Поэтому

и здесь – больше впечатлений, чем конкретных, выверенных сведений о том или ином

здании, памятнике, храме.

Центральная часть Старого города разделяется на 4 части: еврейскую, арабскую, христианскую – и почему-то еще армянскую. Разделение это довольно условно: идешь по узенькой улочке, со всех сторон – магазины и магазинчики, - и не замечаешь, как из одной части переходишь в другую. Заходить в арабскую часть – не принято, люди опасаются провокаций, нападений. Мы – втроем – все же пошли, и на самом деле – как мне показалось, - люди там вполне приветливы, торговцы, как и везде, стремятся продать подороже свой товар, хотя – всем известно – сувениры в арабской части самые дешевые. Стоит немного поторговаться, и тебе с радостью (восточный базар!) уступают. Но израильтяне у арабов стараются ничего не покупать: они уверены, что многие отдают свою выручку террористам. Мне показалось это дикостью, но – таковы израильские реалии.

К сожалению, знакомство с мусульманским Израилем для меня так и закончилось этой короткой прогулкой по арабскому кварталу восточного Иерусалима. На большее – не хватило ни времени, ни сил.

А христианские реликвии и святыни я, конечно, посетила. Особо запомнилась Церковь святого Петра, где все архитектурные украшения, все сюжеты икон посвящены одной теме – предательству апостола Петра. Здесь и сам Петр, и римские солдаты, задающие ему свой вопрос, и даже – над крестом на куполе - петух, который, как известно и трех раз не прокричал…

В Иерусалиме (да и вообще в Израиле) поражает разнообразие христианских

церквей - католических и православных, армянских и даже эфиопских. Причем они

нередко противостоят друг другу и веками «выясняют отношения». Так, на

знаменитой «Площади трое-храмия», где, в частности находится и Церковь гроба

Господня, сама земля принадлежит какому-то старинному арабскому семейству, а вот

храмы - разным христианским Церквям. И, по рассказам знающих людей,

«территориальные споры» здесь доходят до анекдотов. Настоятели двух храмов из

поколения в поколение не могут договориться, кто должен подметать последнюю

ступеньку лестницы, ведущей к парадному входу в

один из

них: одни считают, что эта ступенька уже сравнялась с землей, а значит,

принадлежит «чужой» территории, а другие – что это все же ступенька к храму и,

значит, должна подметаться его «хозяевами». Точно так же, кажется, чуть ли не с

15-го века, с момента какого-то ремонта, стоит на балкончике одного из храмов

лестница: опять-таки никак не договориться «святым людям», кто же является

наследником тех, кто ремонтировал храм, - кто должен убрать эту лестницу.

один из

них: одни считают, что эта ступенька уже сравнялась с землей, а значит,

принадлежит «чужой» территории, а другие – что это все же ступенька к храму и,

значит, должна подметаться его «хозяевами». Точно так же, кажется, чуть ли не с

15-го века, с момента какого-то ремонта, стоит на балкончике одного из храмов

лестница: опять-таки никак не договориться «святым людям», кто же является

наследником тех, кто ремонтировал храм, - кто должен убрать эту лестницу.

Но конечно, не эти забавные детали определяют атмосферу христианского Иерусалима. Когда попадаешь в тот самый Гефсиманский сад, в котором свершались евангельские события и который и сегодня стоит, торжественный, в дымке тумана (говорят, он над Иерусалимом никогда не рассеивается), - все остальное становится неважным и ненужным. Толстенные оливковые деревья, может быть, и правда видели всю эту трагедию: говорят, эти деревья могут прожить не одну тысячу лет. Они и сегодня живые, под ними – осыпавшиеся с веток оливки.

И путь на Голгофу, наверное, ничуть не изменился: узенькая улочка, вымощенная большими камнями, - как тропинка каменная, ведущая вверх. На ней отмечены – для туристов – все места остановки Христа на Крестном пути: где он просто остановился, где упал, где ему подали платок или подхватили крест. В одном месте - это углубление в форме ладони: туристы и паломники, стремившиеся прикоснуться к святому месту, и правда протерли в камне углубление там, где Иисус, может быть, только прикоснулся…

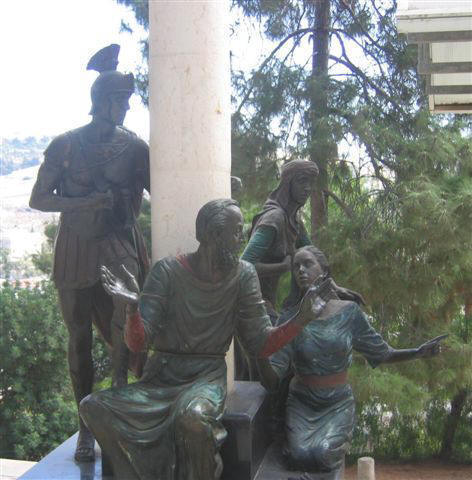

В одной из армянских церквей Иерусалима этот Крестный путь изобразили в виде скульптурной композиции, выполненной в черном камне: талантливо сделанная, эта композиция впечатляет, пожалуй, больше, чем иные живописные полотна или иконы.

Конечно, запомнился и Храм гроба Господня, возведенный над каменными сводами древнего сооружения. Но там много народу, чтобы попасть непосредственно к святому месту, нужно постоять в очереди, и это сбивает торжественный настрой, в очереди стоять совсем не хочется…

Сооружения в Иерусалиме стоят веками, они переделываются,

перестраиваются

и иногда несут на себе следы этого движения времени. В одном храме рядом стоят

три колонны разных веков – каждая «пристраивалась» к предыдущей, чтобы

поддержать своды, которые от времени могли рухнуть.

перестраиваются

и иногда несут на себе следы этого движения времени. В одном храме рядом стоят

три колонны разных веков – каждая «пристраивалась» к предыдущей, чтобы

поддержать своды, которые от времени могли рухнуть.

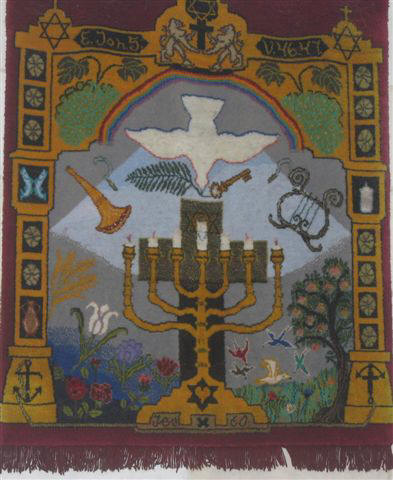

Запомнилась в Иерусалиме и еще одна удивительная церковь, которую даже не назовешь чисто христианской. Это христианская церковь – для евреев, храм, призванный привлечь иудеев к христианской вере. В этом храме евангельские тексты на стенах написаны на иврите; здесь нарочитое смешение христианской символики – с иудейской. На иконах с евангельскими сюжетами можно различить звезды Давида и изображение меноры; христанский крест на витражах как бы перетекает в семисвечник, а все вместе изображение обретает очертания дерева с толстыми корнями.

Вся символика будто подсказывает: корни наши – едины, нам нечего делить, давайте поклоняться единому Б-гу! Удивительный храм, несущий в себе такой гуманистичесикй заряд! Невольно задумываешься: а ведь и правда – как писал Лермонтов в своем стихотворении «Валерик»:

И с грустью тайной и сердечной

Я думал: жалкий человек.

Чего он хочет!.. Небо ясно,

Под небом места много всем,

Но беспрестанно и напрасно

Один враждует он – зачем?

Когда ходишь по христианскому Иерусалиму, постоянно вспоминаешь М. Булгакова. Глядя на сохранившуюся башню дворца царя Ирода, представляешь себе, как сидел на террасе дворца Понтий Пилат и смотрел на этот «ненавидимый прокуратором город» (развалины дворца, где прокуратор жил в Кейсарии, нам тоже показывали на одной из экскурсий). Да, завоеватели – могли ненавидеть этот город, переживший столько войн и разрушений и сохранивший свою красоту, свою независимость!

В последний раз, прямо накануне отъезда, я попала в Иерусалим с экскурсией, которую организовал израильский Сохнут. Это была экскурсия на тему «Еврейский Иерусалим», и о христианских святынях на ней даже не упомянули, будто и нет их в этом городе. Так что я порадовалась, что уже успела их увидеть. Зато нам показали раскопки иудейских древностей, относящихся к каким-то совсем уж допотопным временам (недавно вычитала в одной русскоязычной еврейской газете, что раскопки эти доказывают исконное право евреев на Иерусалим).

Со смотровой площадки на дороге, идущей вдоль стены Старого города,

открывается вид на древнее еврейское кладбище, на котором, по преданию,

похоронены еще библейские пророки и праотцы, чуть ли не сам Авраам. Хорошо видна

могила-склеп одного такого старца с возвышающейся над ней башенкой, а за ней –

бесчисленные ряды других белых камней-надгробий.

Со смотровой площадки на дороге, идущей вдоль стены Старого города,

открывается вид на древнее еврейское кладбище, на котором, по преданию,

похоронены еще библейские пророки и праотцы, чуть ли не сам Авраам. Хорошо видна

могила-склеп одного такого старца с возвышающейся над ней башенкой, а за ней –

бесчисленные ряды других белых камней-надгробий.

Нам рассказали, что, когда Иерусалим был арабским, «хозяева» проложили дорогу прямо по могилам, так и вьется она и сейчас по этому кладбищу – свидетельство варварства завоевателей.

Видела я и башню царя Давида, и то, что осталось от дворца Ирода, и ворота в крепостной стене. Но вообще экскурсия оказалась интересна не только достопримечательностями. Мы попали в святой город в какой-то особый день, который называется «День восхождения в Иерусалим». Это день (связанный с праздником Сукот), когда каждый праведный еврей должен «подняться» в Иерусалим (здесь это выражение – синоним «побывать в Иерусалиме»). Особенно важно собраться там потомкам первосвященников коэнам – они и сегодня считаются в еврейской традиции людьми особо почитаемыми, почти святыми. И наше продвижение в экскурсионном автобусе оказалось частью этого торжественного действа: дорога от Тель-Авива до Иерусалима была запружена машинами и автобусами с «паломниками», ехавшими в Иерусалим со всех концов Израиля. Чем ближе к городу, тем этот поток становился плотнее и «непроходимее». А когда въехали в город, оказались окруженными мужчинами в парадных черных лапсердаках и шляпах, некоторые – в меховых шапках (оказывается, это самый парадный головной убор, который надевается в любую жару, но только по таким вот большим праздникам). Казалось, что мы попали на какую-то киносъемку, настолько все происходящее было не похоже на обычную, повседневную жизнь. Когда-то у нас такое столпотворение можно было увидеть в дни майских и ноябрьских праздников, только внешний вид окружающих был совсем другой.

Все это было, конечно, очень интересно, но вот экскурсия оказалась скомкана: куда-то мы не смогли проехать из-за пробок, куда-то нас не пропустила полиция, пытавшаяся хоть как-то регулировать это «броуновское движение». Выйдя из своего автобуса для пешей прогулки по Старому городу, мы потом еле нашли автобус где-то в неожиданном месте, где ему разрешили стоять (хорошо, что есть мобильная связь!). Во всей этой суматохе мы умудрились потерять одну из экскурсанток: бедная экскурсовод, которая старательно убеждала нас, что нам просто повезло все это увидеть, что это интереснее, чем любая экскурсия, в очередной раз нас пересчитывая, вдруг обнаружила пропажу. Можно себе представить состояние и экскурсовода, и несчастной потерявшейся в этой толпе женщины! Опять же спасение пришло из мобильника: обратившись к чужому экскурсоводу и назвав имя нашего, «потеряшка» с нами воссоединилась. Но пока наша экскурсовод за ней бегала (продираясь сквозь плотную толпу), мы наслаждались отдыхом в каком-то сравнительно тихом дворе. Обнаружилось, что это двор ешивы, и за дверью, выходившей на низкую террасу, мы увидели мальчуганов, всех как один в черных костюмчиках, шляпах и с пейсами, которые сидели на низких скамеечках и, раскачиваясь, как черные маятники, повторяли что-то (на иврите, разумеется) за учителем. У всех был очень торжественный и серьезный вид. А потом у них был перерыв (только привычный для нас звонок почему-то не звенел), и все они высыпали во двор, начали бегать, играть – как все дети на свете. Было очень забавно на них смотреть, кто-то из наших экскурсантов даже сфотографировался с ними.

С трудом удалось нам пробиться через толпу и через солдатские посты,

проверяющие даже в такой толчее буквально каждого, к знаменитой Стене плача. Я

уже была там раньше, поэтому смогла оценить тишину

и торжественность первого посещения. Тогда (я уже писала, что

это было субботнее

утро) народу было очень мало, стена была видна вся, к ней можно было свободно

подойти, дотронуться до нее, постоять молча, как и положено в этом святом месте.

Мы даже успели ее сфотографировать, не зная, что в субботний день этого делать

нельзя, за что и получили от какого-то посетителя злое внушение на чистом

русском языке.

С трудом удалось нам пробиться через толпу и через солдатские посты,

проверяющие даже в такой толчее буквально каждого, к знаменитой Стене плача. Я

уже была там раньше, поэтому смогла оценить тишину

и торжественность первого посещения. Тогда (я уже писала, что

это было субботнее

утро) народу было очень мало, стена была видна вся, к ней можно было свободно

подойти, дотронуться до нее, постоять молча, как и положено в этом святом месте.

Мы даже успели ее сфотографировать, не зная, что в субботний день этого делать

нельзя, за что и получили от какого-то посетителя злое внушение на чистом

русском языке.

В этот раз и здесь было море народу - собственно, это и есть основная цель того самого «восхождения». Люди стояли у стены плотными рядами, так что нужно было долго проталкиваться, чтобы подойти к самой стене. Все стояли и сосредоточенно молились, многие – держа в руках молитвенники. Для тех, кому тяжело стоять (а стариков и больных там очень много), приготовлены пластмассовые стулья – конечно, все они были заняты. Кто-то, постояв, отходит, ему на смену подходят другие.

Стена эта – все, что осталось от так называемого Первого храма, построенного из того же иерусалимского белого камня. Камни эти – большие, шершавые, между ними – щели, и вся стена утыкана маленькими бумажками: каждый, кто приходит к ней, может оставить в стене записку со своими сокровенными просьбами, обращенными к самому Всевышнему. Считается, что именно здесь оставленная, да еще в письменном виде, просьба наверняка дойдет до Б-га и не останется без ответа. Я тоже дотронулась до этой древней, святой стены, прижала к ней ладони – несмотря на прохладный день, она показалась мне теплой. И оставила свою записочку.

Говорят, что время от времени стену очищают от этих записок сжатым воздухом – готовят место для следующих, и бумажки эти заканчивают свое существование не на небесах, а в мусорных контейнерах, но так не хочется опускаться в эту земную прозу…

Последнее, что мы увидели в Иерусалиме, - это Музей Холокоста. Для посещения этого страшного места был не самый лучший день. Там тоже было много народу: очевидно, из-за толчеи и пробок не соблюдалось назначенное время экскурсий (мы и сами опоздали к назначенному времени, и экскурсовод еле уговорила, пустив в ход даже главный женский довод – слёзы, - чтобы нас пропустили в музей).

Чтобы не просто увидеть эти фотографии, эти свидетельства очевидцев, эти горы вещей – обуви, одежды и т.д., оставшихся после уничтожения в газовых камерах миллионов ни в чем не повинных людей, - чтобы прочувствовать весь ужас того, что называется Холокост, тоже нужна тишина, отрешенность от всего. А тут – все та же шумная толпа.

Единственное, что потрясло по-настоящему, - это отдельно стоящий детский музей. Может быть, потому что туда пропускали небольшими группами, никто не мешал друг другу. Это сравнительно небольшое помещение с высоким потолком-куполом, как в планетарии. Там абсолютно темно и тихо, только мужской голос монотонно перечисляет имена погибших и названия стран и городов, откуда они были родом. Пока наша группа, держась за специальный поручень, продвигалась по этому залу, звучали имена детей с Украины. А вокруг в темноте светятся, как звездочки, маленькие огонечки, Они везде – вверху, будто на небесном своде, внизу, под ногами, будто отражаются в воде: с помощью специальной системы зеркал создается иллюзия бесконечности этих звездочек, символизирующих детские души, вознесшиеся к Небу.

А во дворе Музея – целый сад деревьев, каждое из которых носит имя праведника, спасшего от фашистов хотя бы одного еврея.

Так получилось, что это «восхождение в Иерусалим», такое необычное и незабываемое, было «последним аккордом» моего путешествия в Израиль. В ту же ночь я улетала. Разумеется, и здесь не обошлось без приключений. Сестра меня провожала, поэтому мы без всяких проблем нашли нужный зал и нужную стойку, возле которой регистрировали пассажиров моего рейса. Снова уже знакомая процедура проверки документов, просвечивания и прощупывания. Но почему-то меня особенно долго расспрашивают, где и с кем я была, что я делала в Израиле, что везу с собой. Сестра терпеливо переводит на иврит мои ответы на все вопросы, а я вижу, что все остальные пассажиры спокойно и быстро проходят дальше… У меня забирают паспорт и уходят с ним куда-то. Потом дежурный возвращается и приводит еще кого-то, весь «допрос» начинается сначала. Я не могу понять, чем вызвано такое внимание к моей скромной персоне – вроде никаких «грехов» за собой не знаю. Наконец, после беседы уже с третьим «дознавателем» я получаю предложение открыть один из чемоданов. Послушно выполняю – и наконец-то выясняется, в чем было дело. Оказывается, среди моих вещей на мониторе высветился пакет с подозрительным порошком. Не знаю уж, что они заподозрили, - наркотики или взрывчатку, а была это – соль для ванны из Мертвого моря, купленная «на память» в магазинчике на пляже во время экскурсии. Так я попрощалась с моей исторической родиной.

Путешествие оказалось, действительно, незабываемым, мне и до сих пор хочется рассказывать и рассказывать об экскурсиях и встречах, обо всем, что увидела и узнала. Так и родились эти заметки.